卢畅,徐义刚等—PPP—华北克拉通早白垩世高分辨率古气候研究取得重要进展

近日,中国科学院广州地球化学研究所博士研究生卢畅在徐义刚研究员的指导下,基于辽西喀左盆地燕山科学钻探(YSDP-4)获取的九佛堂组连续湖相沉积岩芯,通过孢粉学与粘土矿物学分析,首次揭示了华北克拉通早白垩世Aptian阶(约1.21至1.13亿年前)植被与气候演化序列,并系统论证了陆地生态系统对大火成岩省-大洋缺氧事件(OAE 1a)的响应。相关成果近期发表于国际知名期刊《古地理学、古气候学、古生态学》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。

辽西九佛堂组代表了热河生物群发展最繁盛的时期,主要发育有湖相黑色页岩。前人对九佛堂组开展了大量古生物学工作,但大多数研究将九佛堂组视为一个整体,没有考虑到陆地生物组合在九佛堂组内部的变化。研究团队通过在辽西喀左盆地开展大陆科学钻探,发现钻得1497.5 m九佛堂组岩芯保留了长达约9百万年的沉积记录,跨越了多个重大地质事件与全球性气候变化事件,表明期间陆地植被组合可能并不是单一不变的。

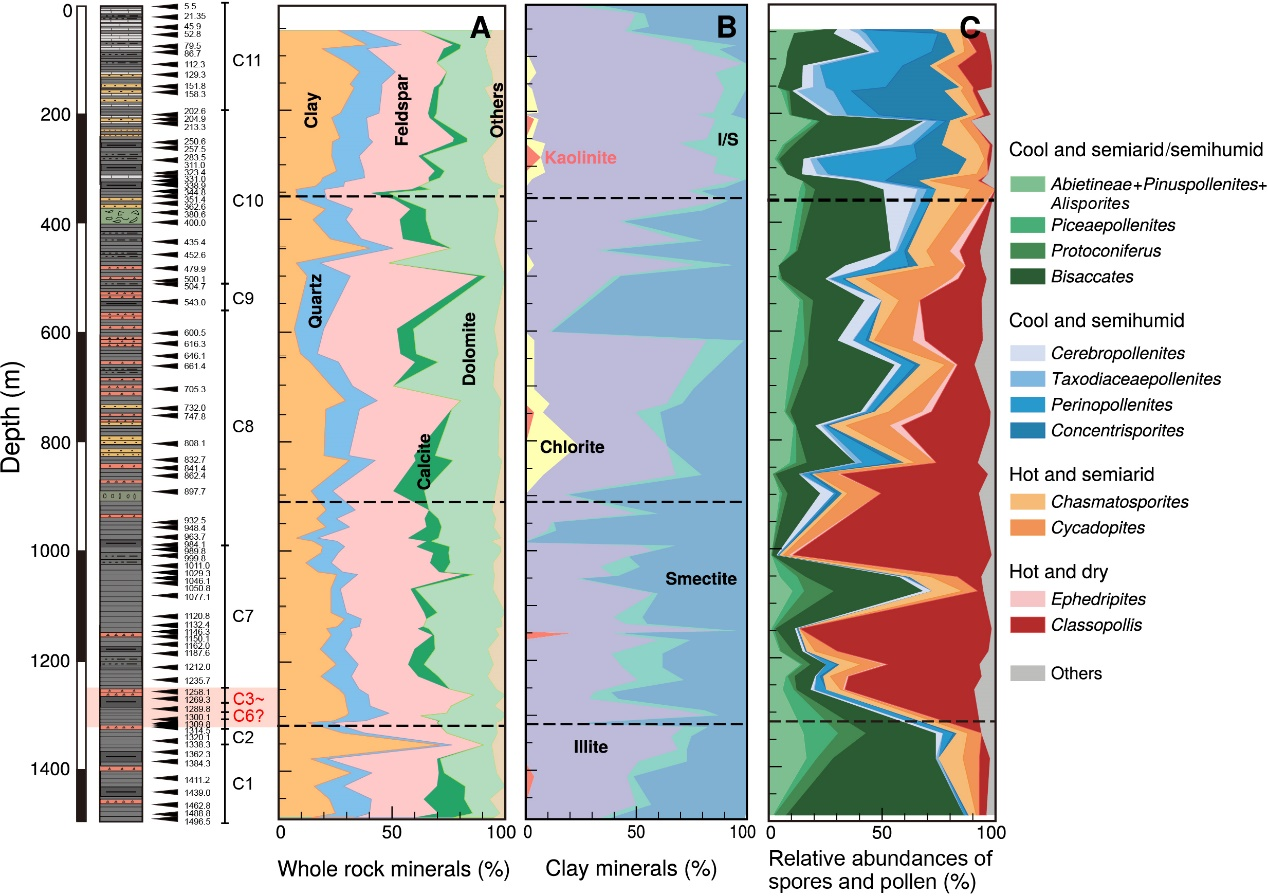

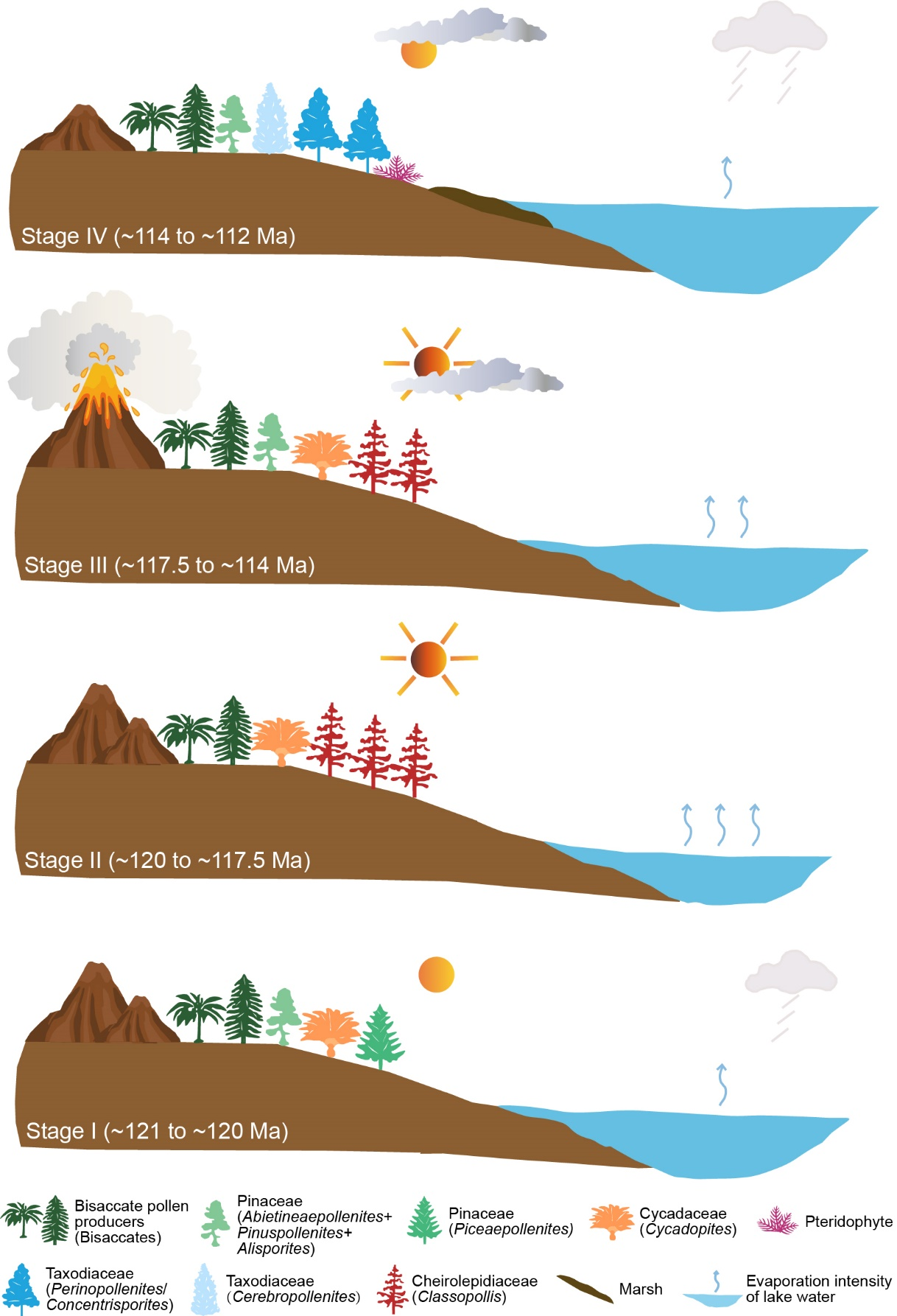

本研究首先对九佛堂组岩芯开展孢粉学分析,发现Aptian阶早期约121-120百万年,九佛堂组的孢粉组合以适应相对凉爽和半干旱气候的两气囊松柏类花粉(Bisaccates)为主导;在Aptian阶中期约120-117.5百万年,适应炎热干旱气候的掌鳞杉科植物花粉(Classopollis)占据绝对优势;而Aptian阶末-早Albian阶约114-112百万年,以适应更加凉爽和湿润气候的杉科植物花粉(Perinopollenites、Concentrisporites等)为主导。 这表明Aptian阶华北地区古气候经历了从凉爽半干旱到炎热干旱再到凉爽湿润的变化过程。粘土矿物学分析也辅助印证了这一气候演变过程。

同时,孢粉学指示的120百万年前后陆地植被转换与有机碳同位素偏移事件一致,表明Aptian阶华北区域性的气候变化与全球性大洋缺氧事件(OAE 1a)具有显著的同步性。粘土矿物组成变化较为复杂,存在一定的滞后性,可能是由于粘土矿物对气候变化的响应受多种因素的影响。本研究结果突破了陆相沉积古生物记录分辨率不足的瓶颈,为早白垩世温室气候的动态演化提供了关键证据,有助于探索热河生物群多样性与环境变化的关系,深入揭示陆相生物组合对全球重大地质事件的响应。

广州地化所博士生卢畅为文章第一作者,林妙琴博士后、孙明道副研究员以及徐义刚研究员为通讯作者。该研究成果获得了国家自然科学基金基础科学中心项目“克拉通破坏与陆地生物演化”(42288201)的资助。

论文信息:Lu, C, Lin, M.-Q, Shen, J., Ji, X.-K., Yang, C.-M., Zhang, Z.-H., He, Q., Sun, M.-D. and Xu, Y.-G., 2025. A continental record of Early Cretaceous (Aptian) vegetation and climate change based on palynology and clay mineralogy from the North China Craton. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 112750.

论文下载链接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2025.112750

图一:喀左盆地九佛堂组YSDP-4岩芯记录的全岩矿物学、粘土矿物学以及主要孢粉属种的变化特征

图二:喀左盆地九佛堂组Aptian阶古气候变化的模式示意图

新闻动态

新闻动态